[미디어파인 칼럼=한의사 홍무석의 일사일침(一事一針)] 11월에 104년 만의 기록적인 폭우가 쏟아지고, 배수로를 막은 낙엽 때문에 도로가 물바다로 변하는 TV뉴스를 보면서 환경 변화를 절감하게 된다. 비도 많이 내렸지만 가을에 대도심의 대로가 물에 잠기는 건 정말 보기 드문 장면이었다.

빗물에 잠긴 아스팔트 차로 위에 낙엽이 둥둥 떠다니고, 자동차 타이어가 잠길 정도로 물이 차올라 도로인지 강인지 구분하기조차 어려울 정도였다. 차도에서 넘친 물은 보행로까지 뒤덮어 “무슨 바다 위를 걷는 것 같다”는 보행자의 볼멘소리가 나왔다.

가로수에서 떨어진 낙엽을 치우기도 전에 큰 비가 내려 낙엽더미가 도로 곳곳의 배수구를 막은 게 11월의 침수피해를 가져온 원인이다. 아스팔트나 보도블록이 아니라 땅 위라면 쓸어내기도 어려운 게 비에 젖은 낙엽인데, 그만큼 도심에선 흙을 구경하기조차 어려워졌다.

아파트 단지 내 어린이 놀이터에도 바닥의 모래가 사라지고 우레탄으로 점점 바뀌어 가고 있다. 모래 위에서 소꿉장난을 하거나 또래들과 뛰어노는 아이들의 모습은 까마득한 옛날 풍경이 된 느낌이다.

그렇게 흙이 사라지고 그 자리에 아스팔트 콘크리트 우레탄 등으로 뒤덮인 도심은 자연의 역습을 받고 있다. 역설적으로 흙을 볼 수 없을 정도로 너무 깨끗해진 환경이 코로나19 같은 전염병에도 더 취약해진 것은 아닐까,

과거의 생활방식으로 돌아가자는 것은 아니지만, 거친 환경에서 생활한 사람들이 상대적으로 면역력에 강해 보였던 반면 너무 깨끗한 환경에서 살았던 사람들 가운데 전염병에 약했던 모습을 볼 수 있었다.

선조들은 아예 아이들의 이름을 천하게 지어 역병을 견디고 오래 살아남기를 바랐던 모양이다. 바로 천명위복(賤名爲福) 인식이다. 귀신이 범접하질 못할 이름들을 붙였는데, 고종의 아명은 개똥이, 황희의 아명은 도야지라는 사실은 꽤나 알려져 있다.

조선시대 실록에 등장하는 개똥이(介叱同), 말똥이(馬叱同), 쇠똥이(牛叱同) 등 미천한 이름은 남자 뿐 만 아니라 여자에게도 붙여졌는데, 중종 10년(1515년) 충청도 태안군의 하급관리인 아전(衙前) 이축(李軸)의 아내 이름은 똥개(同叱介)다.

그는 집에 불이 났을 때 남편을 구하러 뛰어들었다가 나오지 못하고 함께 죽었는데, 그 때 나이가 80이었다고 한다. 당시로서는 대단히 장수한 셈인데, 과연 이름 덕분이었을까.

반면, 조선 8대 왕인 예종의 첫째 아들 인성대군의 생전 이름을 일컫는 휘(諱)는 분(糞)이었다. 적자 출신 손자인 원손에게도 똥이란 이름을 주어 무병장수를 바랐지만, 아이는 불과 세 살에 운명해 천명위복을 기쁨을 누리지 못한 경우도 있다.

선조들의 천명(賤名) 짓기에 과학은 없어 보이지만, 자연에 대한 외경(畏敬)은 어느 정도 발견된다. 요즘은 자연을 급속히 잃어가면서 과거보다 큰 재난을 겪고 있는 양상이다. 하루 빨리 코로나19 종식을 위해 백신이 개발되어야 하겠지만, 더 근원적으로는 자연 복원이 시급한 상황이다.

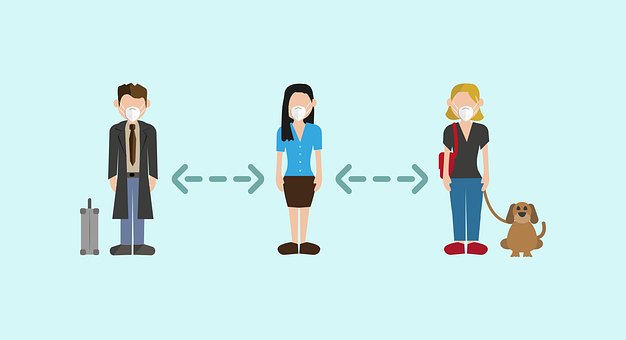

코로나19 신규 확진자 수가 닷새 연속 300명대를 기록하는 등 '3차 유행'이 본격화하는 조짐을 보이자 정부가 수도권의 '사회적 거리두기'를 11월 24일 0시부터 2단계로 상향 조정키로 하면서 더욱 그런 생각이 들어 마음이 착잡하다.

[홍무석 한의사]

원광대학교 한의과 대학 졸업

로담한의원 강남점 대표원장

대한한방피부 미용학과 정회원

대한약침학회 정회원

대한통증제형학회 정회원

미디어파인 칼럼니스트